¿Cuáles son los tres artistas que más me hubiera gustado ver en directo? Siempre termino en el mismo lugar: contemplando un incendio desde una ventana blindada. Suena de fondo la banda sonora de El fantasma de la ópera mientras escribo esto, y hay algo en esas notas que me susurra una verdad incómoda: la entrada del laberinto está ante mí, pero ya no puedo cruzarla.

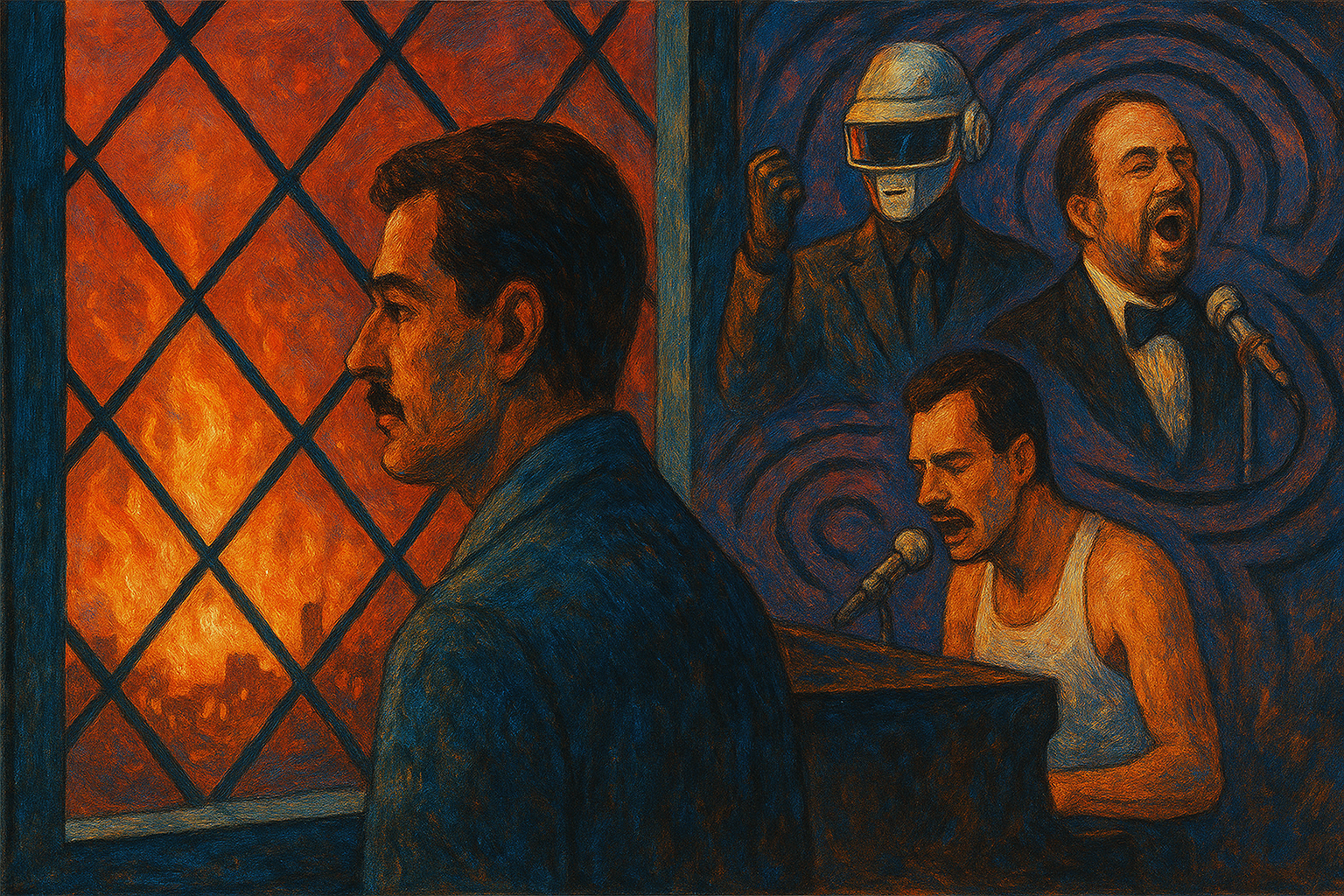

Descarto nombres como si fuera un coleccionista melancólico. Camarón, por supuesto, pero hay algo demasiado evidente en esa elección. Michael Jackson hubiera sido un espectáculo, sí, pero también una representación, y yo busco algo más desnudo. Eminem me atrae por su furia calculada, The Doors por su capacidad de invocar demonios. Pero después de mucho pensar, siempre llego a los mismos tres nombres: Pavarotti, Daft Punk y Queen.

No me interesan las aglomeraciones, esos rituales colectivos donde ochenta mil personas se convierten en una masa. Lo que verdaderamente me duele es no haber podido presenciar esas voces en su estado más puro, más íntimo. Fantaseo con Pavarotti cantando para una audiencia de veinte personas en un salón pequeño, donde cada vibración de su laringe se pudiera sentir como una confesión personal. Había en él algo que trascendía la técnica, algo que convertía cada nota en una revelación, y me pregunto qué se siente al estar ahí, a dos metros de distancia, cuando un hombre se convierte en pura emoción condensada sin más testigos que unos pocos elegidos.

Imagino a Daft Punk en un estudio, sin máscaras, sin las luces estroboscópicas, solo esos dos franceses manipulando sintetizadores como si fueran alquimistas del sonido. Sus álbumes son perfectos precisamente porque capturan esa intimidad creativa, esa conversación privada entre hombre y máquina que luego se convierte en himno generacional. Pero yo hubiera querido estar ahí, en la habitación donde nacía Discovery o Random Access Memories, viendo cómo dos cerebros domestican la nostalgia electrónica hasta convertirla en algo sagrado.

Y Freddie Mercury, sí, pero no en Wembley. Fantaseo con él en un piano de cola, en una sala de ensayos vacía, probando variaciones de Bohemian Rhapsody antes de que se convirtiera en himno. Con el pelo desastrado después de horas de trabajo, los dedos manchados de ceniza de cigarrillo, buscando ese acorde que cambiará la historia de la música pop. Hay algo profundamente conmovedor en imaginar a un genio en su momento más vulnerable, cuando la creación aún es solo una intuición y no ha cristalizado en obra maestra.

Entonces pienso en Carlos Marín, el español de Il Divo, que murió en 2021 antes de tener la oportunidad de darse cuenta de que su cara, tan perfectamente española, iba a ser la inspiración para tantas inteligencias artificiales cuando imaginaran el prototipo de hombre español. Había algo conmovedor en su presencia, algo que hablaba de una elegancia perdida. Como escuchar la mente de Knut Hamsun mientras escribía Hambre: puro pensamiento convertido en materia artística.

La entrada del laberinto está ante mí, pero las puertas se han cerrado una a una. Cada artista que muere, cada grupo que se separa, es una puerta menos hacia lo sublime, un camino que se borra del mapa de lo posible. Y lo peor es que esas experiencias íntimas, esos momentos de conexión directa entre el artista y una audiencia mínima, son precisamente las que nunca se documentan, las que solo existen en la memoria de unos pocos privilegiados.

De Huxley recordamos que Muere el cisne después del verano. Toda belleza lleva dentro la semilla de su propia destrucción, toda perfección es también una cuenta atrás. Los grandes artistas no se jubilan, se convierten en leyenda precisamente porque ya no están. La perfección solo se puede contemplar desde la distancia.

Lo que más me duele no es haberme perdido los conciertos masivos, sino esos momentos de desnudez artística donde el talento se revela sin filtros. Imagino a Pavarotti tarareando mientras se afeita, a Daft Punk discutiendo sobre un acorde en una cafetería parisina, a Freddie Mercury improvisando melodías en el piano de su casa antes del desayuno. Esos son los conciertos que verdaderamente me hubiera gustado presenciar: los que nadie más vio, los que existieron solo en el momento exacto en que se crearon.

La entrada del laberinto sigue ahí, algunos caminos solo se recorren una vez, en soledad, y a veces la belleza más intensa es precisamente la que no pudimos vivir. La música del fantasma sigue sonando mientras termino de escribir, y hay algo reconfortante en saber que algunas heridas son también una forma de belleza, y que al final, todos los cisnes mueren, pero algunos lo hacen cantando en privado.